【3】 𝛬 ≠ 0, 256𝛬²𝐾𝑟³ − 81𝛬𝐾𝑚⁴ − 432𝛬𝑘𝐾𝑟𝐾𝑚² − 384𝛬𝑘²𝐾𝑟² + 36𝑘³𝐾𝑚² + 144𝑘⁴𝐾𝑟 = 0 のとき

今積分したい式は

である。 𝛬 ≠ 0 なら左辺の被積分関数は根号の中が4次式であるから一般にはこの積分は初等関数で表せない。だが

という条件が成り立っていれば初等的に積分することができる。この条件式は不等式ではなく等式である。これがたまたまぴったり成り立つことは現実にはたぶんないだろう。ただ、解を定性的な性質で分類するときに境界となるようなものがここに含まれているので、そういう観点では重要である。それにこれは前節における【4】に対応するものである。3.2節でやったのに3.3節でやらないのもバランスが悪いので、一応触れておくことにする。

まず(152)式がどこから出てきたかを説明しておこう。(103)式の左辺の被積分関数の根号の中は4次式であるが、それが運良く1次式の2乗を因数に持っていれば、それを根号の外に出すことができて根号の中は2次式となり積分ができる。ここではそのような場合を扱う。すなわち 𝐽, 𝑋, 𝑌, 𝑍 を未定の定数として、

のようになっていればよいのである。(153)式の右辺を展開すれば

であるから、 𝑎 の係数を比較すると

となる。式が5つあるから制約も5つ出てくるわけだが、その内訳は、(153)式のような因数分解ができるために 𝛬, 𝑘, 𝐾𝑟, 𝐾𝑚 が満たすべき1つの関係と、それが満たされる場合の 𝐽, 𝑋, 𝑌, 𝑍 の4つの値である。

とりあえず 𝐽 は置いといて(154)式を 𝑋, 𝑌, 𝑍 の連立方程式だと思えば、第1式からそのまま

であり、これを第2式に代入して変形すれば

となり、第5式より

となる(第5式から 𝐽 ≠ 0 がわかる)。まだ使っていない残りの第3式・第4式にこれらの 𝑋, 𝑌, 𝑍 を代入すると

となる。(156)式の 倍を(155)式に足すと

となる。今のところ 𝑘 の値は何も制限していないから0の可能性もある。もしも 𝑘 ≠ 0 ならば、(157)式より

である。あるいはこの分子と分母に

(𝑘 ≠ 0 と仮定しているから、これは0でない。)を掛ければ

と書くこともできる。(158)式と(159)式は複号同順である。もしも 𝑘 = 0 ならば、(157)式より

である。ところで(158)式に 𝑘 = 0 を代入したら分母が0になってしまうので無意味だが、(159)式に 𝑘 = 0 を代入すると、複号の上を採用すれば(160)式と同じになり下を採用すれば発散する。したがって、発散する場合を除外することにしておけば 𝑘 が0であろうがなかろうが(159)式を使えばよいことになる。あとはこの 𝐽 を(155)式か(156)式に代入すれば(154)式の5連立方程式の最後の条件が判明する。単に代入しただけではわけのわからない形になるので、とりあえず 𝛬 について解いた形で表示してみよう。(159)式より

であるから、(155)式を使えば

となり、(156)式を使えば

となって、当然ながら同じ結果が出てくる。分数の横線が長すぎて書きくいからばらして

と書いておこう。(158)・(159)式と(161)式は複号同順であり、この先もこのページでは 𝛬 と 𝐽 は最下行までずっと複号同順である((103)式の右辺についている複号に対してはまったく関係なく複号任意である)。3桁の数値係数とかあってめんどくさそうだが、分母の数値係数はすべて2のべき乗、分子の数値係数はすべて3のべき乗で統一されている。それがどうしたと言われても困るが。

結局、幸運にも 𝛬 の値が(161)式のようになっているならば、(153)式より

のように書けるということだ。ただし本来(161)式は 𝛬, 𝑘, 𝐾𝑟, 𝐾𝑚 の4つの定数の間の関係を表すものだが、この書き方だと 𝛬 だけ独立性が失われて他の3定数に依存しているかのような印象を与える恐れがあり公平性を欠いているし、複号や無理式があってややこしい。そこで少し変形すると

のようになり、(152)式が導かれた。見た目はこちらのほうが簡潔である……というほど簡潔でもないが整数係数の斉次多項式になった。(152)式がどこから出てきたかの説明はこれで終わりだ。

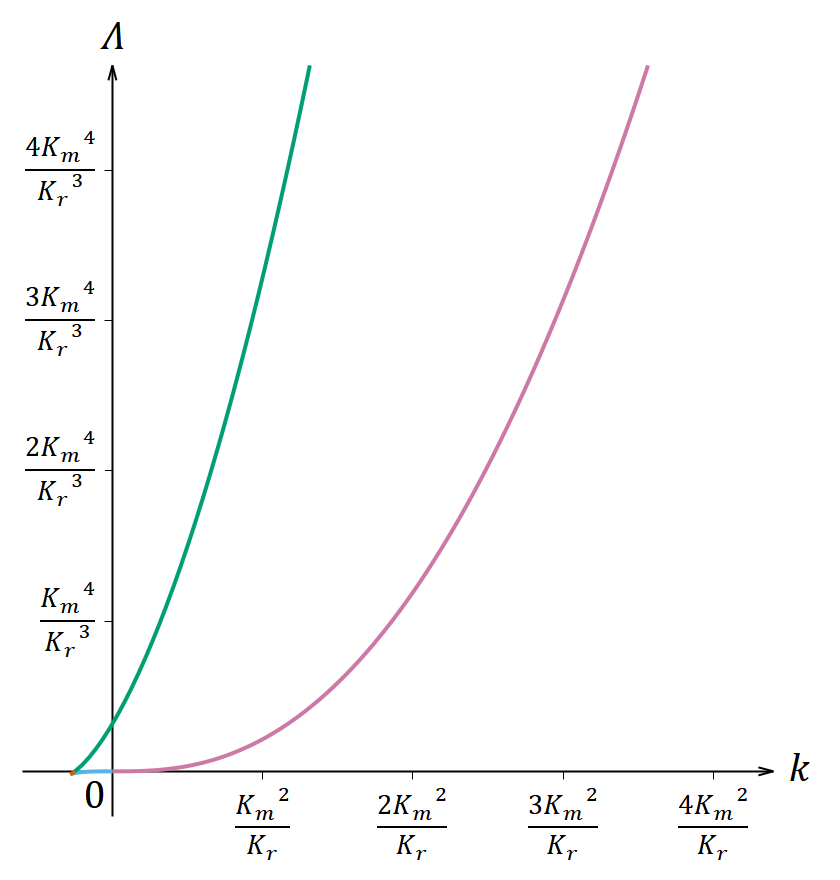

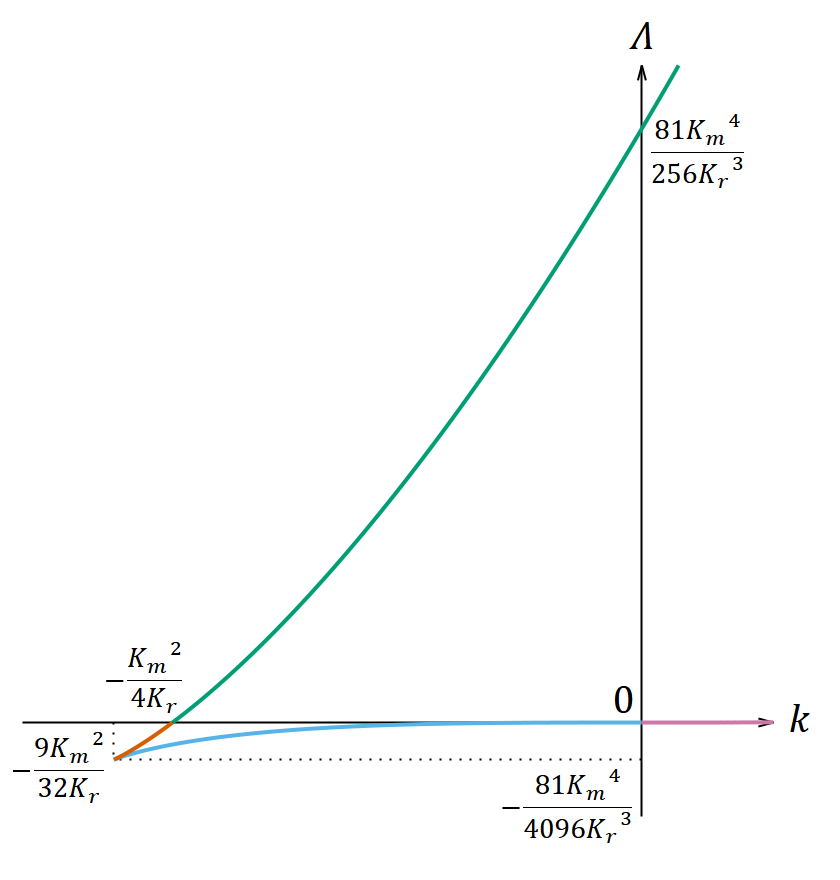

(152)式または(161)式が満たされるのがどういう場合なのかを視覚的に表示したものが図3である。別にこんな図を描かなくても正しく式変形を行えば原理的にはこの先の計算をすることはできるが、この図を把握していた方が理解しやすいだろうと思う。

図3. 𝐾𝑟 と 𝐾𝑚 を固定して、(152)式または(161)式を満たす 𝑘 と 𝛬 を表示した図。 𝑘 は

を単位として、 𝛬 は

を単位として目盛りをとってある。2つの図は同じものを表すグラフであり、1つ目の図の原点付近を拡大したものが2つ目の図である。

茶色と緑色の曲線は(161)式で複号を+にしたものであり、水色とピンク色の曲線は(161)式で複号を−にしたものである。 𝑘 と 𝛬 の値がこれらの曲線上のどこかに乗っていれば、この先でやるようにフリードマン方程式を初等的に積分することができる。なお 𝛬 = 0 の場合は今の話の対象外である。

ところで(158)・(159)式の 𝐽 も、右辺に 𝛬 だけ入っていなくて不公平だし複号や根号があってややこしいではないか、と思うのであれば、

とか

のように書くこともできる。(152)式が成り立っている限り(163)式と(164)式の値は等しい。ただし

,

のときは(152)式が成り立つけれども(163)・(164)式は右辺が分子も分母も0になってしまうので使えない。(163)・(164)式が使えるのは

,

のときである。なお

または

のときはどうやっても(152)式が成り立たない。(163)・(164)式の導出は読者への演習問題とする。

ついでに、この後で何度か使う表式があるので今それを計算しておく。(156)式より

である。これももちろん(158)・(159)・(161)式と複号同順である。

では本題の積分を始めよう。(152)式または(161)式が成り立っているとき、(162)式より

のようになるから、これを使って(103)式を変形すると

となって根号の中が簡単になる。右辺の全体に複号がついているから左辺の符号がひっくり返っても等式の意味は変わらないので、左辺の被積分関数の分母の絶対値記号はあってもなくても同じだからはずすと、

となる。ここからさらに 𝛬 と 𝐽 の符号によって場合分けをする。

【3‐1】

のとき

これは図3の茶色の曲線と水色の曲線に対応する。 𝛬 が負になるのは複号が上(茶色の曲線)なら

のとき、複号が下(水色の曲線)なら

のときだから、いずれにしても 𝑘 も負である。よって(159)式

より 𝐽 も負である。

の左辺の被積分関数の分母の根号の中身は正でなければならないから、 𝑎 は

を満たす範囲を動くことができる。そこで新しい変数を 𝑢 として

とおく。ただし 𝑢 は正ものを選ぶこととする。すなわち 𝑢 について解けば

である。すると

であるから、これらを(167)式に代入すると

のようになる。(172)式は

の符号によって積分が異なる。その符号を調べるには(165)式

を見ればよい。

のときは(165)式の根号の中が0だから複号が上でも下でも同じで、

すなわち

である。

のときは、複号が下ならば

であるから

すなわち

であり、複号が上ならば

であるから

すなわち

である。以下でこれらの場合に分けて積分をしてみよう。

①

のとき

これは図3の水色の曲線と茶色の曲線の接点に対応する。

,

である。また、

であるからこれを(172)式に代入すると

である。 𝑢 を元に戻すと、(169)式より

であるから(173)式は

となる。 arctan の中に根号があるのはあまり嬉しくないので、公式

に

を代入し、 であることに注意して変形すれば、

となるので、これを(174)式に代入すると解は

と書ける。

を代入して 𝐽 を消去すれば

である。これは時刻

に 𝑎 = 0 から始まって減速膨張し、時刻 𝑡 = 0 に最大値

になって加速収縮に転じ、時刻

に 𝑎 = 0 になって終わる宇宙である。複号の+が膨張期であり、複号の−が収縮期である。

②

で複号が下のとき

これは図3の水色の曲線に対応する。

だから(172)式は

となる。(169)式を使って 𝑢 を元に戻すと

となって煩雑である。もうちょっと見やすい形に変形してみよう。公式

の 𝜓 に具体的な表式を代入すると、以下ではいずれも

であることに注意して変形すれば、

となるので、これらを(175)式に代入すると解は

となる。これは時刻

に 𝑎 = 0 から始まって減速膨張し、時刻 𝑡 = 0 に最大値

になって加速収縮に転じ、時刻

に 𝑎 = 0 になって終わる宇宙である。複号の+が膨張期であり、複号の−が収縮期である。

③

で複号が上のとき

これは図3の茶色の曲線に対応する。

だから(172)式は

となるが、これは

が1より大きい領域と1より小さい領域とで、(91)式の公式を使った積分の表式が異なる(対数関数と絶対値を使って書けば異ならないが、ここではその書き方はしない)。そこで(169)・(170)式を使って値の範囲を調べると、

は 𝑎 < 𝐽 において1より大きく、 𝑎 > 𝐽 において1より小さいことがわかる。今は物理的に 𝑎 ≧ 0 であるから 𝑎 > 𝐽 の領域だけを考えればよいので、積分すると

となる。(169)式を使って 𝑢 を元に戻すと

となって煩雑である。もうちょっと見やすい形に変形してみよう。左辺の波括弧内の第1項については②で求めた(176)式と同じで

である。第2項については公式

に

を代入し、 𝜓 ≧ 0 であることに注意して変形すれば、

である。これらを(177)式に代入すると解は

となる。これは時刻

に 𝑎 = 0 から始まって減速膨張し、時刻 𝑡 = 0 に最大値

になって加速収縮に転じ、時刻

に 𝑎 = 0 になって終わる宇宙である。複号の+が膨張期であり、複号の−が収縮期である。

【3‐2】

のとき

これは図3のピンク色の曲線に対応する。(161)式の 𝛬 の複号が下であるから、それと同順である(159)式の 𝐽 や(165)式の

の複号も下である。そして 𝛬 は正だから 𝑘 も正である。よって(159)式で複号の下を採用した

より 𝐽 も正である。

の左辺の被積分関数の分母の根号の中身は正でなければならないから、 𝑎 は

を満たす範囲を動くことができる。そこで新しい変数を 𝑢 として

とおく。ただし 𝑢 は 0 < 𝑢 < 1 の範囲から選ぶこととする。すなわち 𝑢 について解けば

である。数学的には

が負になる領域を見落としてはいけないが、今は物理的に 𝑎 ≧ 0 だからそれは負にならないのでそこは考えなくてよい。すると

であるから、これらを(167)式に代入すると

のようになる。(182)式は

の符号によって積分が異なるので、(165)式で複号の下を採用した

を見ると、今は 𝑘 は正だから

すなわち

であることがわかる。

が正の場合、(182)式は

が1より大きい領域と1より小さい領域とで、(91)式の公式を使った積分の表式が異なる(対数関数と絶対値を使って書けば異ならないが、ここではその書き方はしない)。そこで(179)・(180)式を使って値の範囲を調べると、

は 𝑎 < 𝐽 において1より小さく、 𝑎 > 𝐽 において1より大きいことがわかる。以下でそれぞれの領域で別々に積分しよう。

① 𝑎 < 𝐽 の領域

(182)式は

となる。(179)式を使って 𝑢 を元に戻すと

となって煩雑である。もうちょっと見やすい形に変形してみよう。公式

の 𝜓 に具体的な表式を代入すると、以下ではいずれも 𝜓 ≧ 0 であることに注意して変形すれば、

となるので、これらを(183)式に代入すると解は

となる。複号が+の解は、無限の過去に 𝑎 = 𝐽 だったものが加速収縮し、時刻

に 𝑎 = 0 になって終わる宇宙である。複号が−の解はその時間反転である。

② 𝑎 > 𝐽 の領域

(182)式は

となる。(179)式を使って 𝑢 を元に戻すと

となって煩雑である。もうちょっと見やすい形に変形してみよう。左辺の波括弧内の第1項については①で求めた(184)式と同じで

である。第2項については公式

に

を代入し、 𝜓 ≧ 0 であることに注意して変形すれば、

である。これらを(185)式に代入すると解は

となる。複号が+の解は、無限の過去に 𝑎 = 𝐽 だったものが加速膨張し、無限の未来に 𝑎 → ∞ になる宇宙である。複号が−の解はその時間反転である。

①と②の結果を見比べると、 𝑎 < 𝐽 における解と 𝑎 > 𝐽 における解をまとめて

と書けることがわかる。

【3‐3】

のとき

これは図3の緑色の曲線に対応する。(161)式の 𝛬 の複号が上であるから、それと同順である(159)式の 𝐽 や(165)式の

の複号も上である。よって(159)式で複号の上を採用した

より 𝐽 は負である。

の左辺の被積分関数の分母の根号の中身は 𝑎 にかかわらず正である。そこで新しい変数を 𝑢 として

とおく。ただし 𝑢 は |𝑢| < 1 の範囲から選ぶこととする。すなわち 𝑢 について解けば

である。分母に無理式があるのが気に入らないかもしれないが、分母を有理化すると 𝑎 = −𝐽 のときに分子も分母も0になってしまい別扱いを要するから、それを避けるために意図的にこうしているのである。すると

であるから、これらを(167)式に代入すると

となるが、これは

が1より大きい領域と1より小さい領域とで、(91)式の公式を使った積分の表式が異なる(対数関数と絶対値を使って書けば異ならないが、ここではその書き方はしない)。そこで(187)・(188)式を使って値の範囲を調べると、

は 𝑎 < 𝐽 において1より大きく、 𝑎 > 𝐽 において1より小さいことがわかる。今は物理的に 𝑎 ≧ 0 であるから 𝑎 > 𝐽 の領域だけを考えればよいので、積分すると

となる。(187)式を使って 𝑢 を元に戻すと

となって煩雑である。もうちょっと見やすい形に変形してみよう。公式

を使うと

が得られる。 sinh 2𝜓 と tanh 𝜓 は常に同符号だし 1 − tanh² 𝜓 は常に正だから(191)式の符号はこれでよい。(191)式に

を代入すれば、

となる。これの右辺の分母を変形すると

であるから元の(192)式に戻せば

となる。また、(191)式に

を代入すれば、

となる。これの右辺の分子を変形すると

であり、右辺の分母を変形すると

となるがこの右辺の第1項+第2項は先ほど出てきた(193)式と同じであるからそれを流用して

である。これらの分子・分母を元の(195)式に戻せば

のようになるけれども、今までのように簡潔に

だけにはならず、邪魔なものがくっついている。そこで

と置いてみると、

であるから、これらを(196)式と見比べれば

となる。(194)・(197)式を(190)式に代入すれば

となる。だが本来この解には積分定数がついており、今はそれを勝手に0にして時間座標の原点を決め打ちしているだけだから、角括弧内第2項の波括弧内第2項の定数は積分定数に吸収されてしまうのでわざわざ書いても意味がない。よって解はこの項を消して

とすることができる。複号が+の解は、時刻

に 𝑎 = 0 から始まって減速膨張し、時刻

に

になって加速膨張に転じ、無限の未来に 𝑎 → ∞ になる宇宙である。複号が−の解はその時間反転である。