【5】 それ以外のとき

「それ以外」とは、 𝛬 も 𝑘 も0でなく、 9𝛬𝐾𝑚² ≠ 4𝑘³ のときである。このときは初等的に積分することはできない(できる場合もあるかもしれないが私は知らない)ので、近似的な話にとどめておく。

今の場合のフリードマン方程式より、 である。ここで と置くと(43)式は となる。(95)式の左辺は2乗だから0以上なので、右辺も0以上でなければならない。したがって 𝑎 は 𝑓(𝑎) ≧ 𝑘 を満たす範囲のみを動くことができる。 𝑎 と 𝑓(𝑎) の関係を調べるために 𝑓(𝑎) の1〜2階微分を計算すると次のようになる。 ここからさらに 𝛬 の符号によって場合分けをする。

【5‐1】 それ以外で 𝛬 < 0 のとき

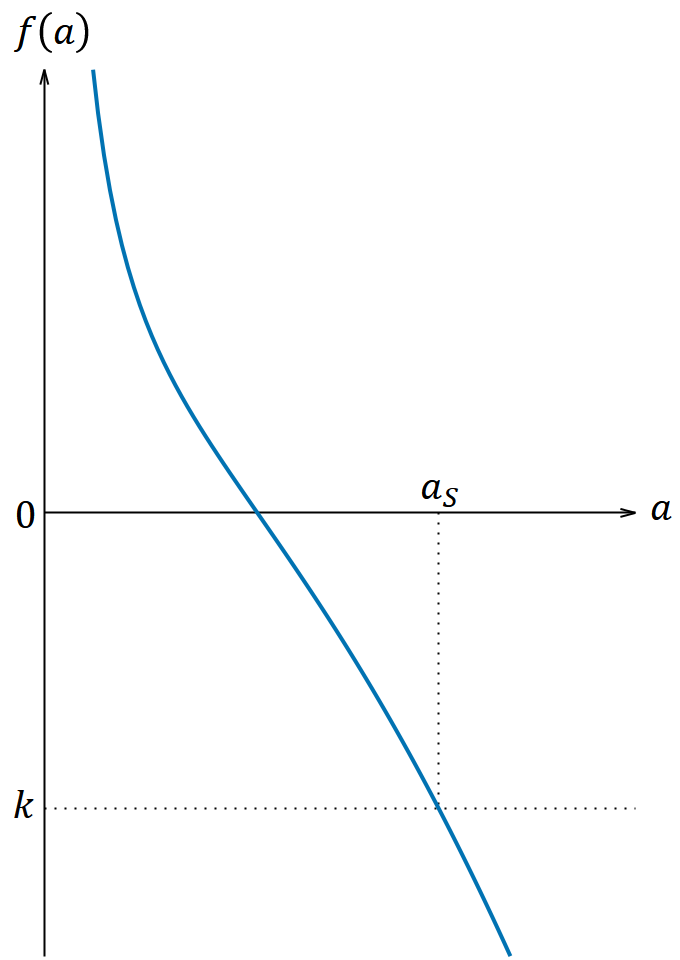

𝑎 と 𝑓(𝑎) の関係は図1のようになる。 𝑓(𝑎) は 𝑎 > 0 において単調減少であり、上限や下限はなくすべての実数をとる。

𝑘 の値が何であっても、 𝑎 が取りうる値に制限が生じる。例えば 𝑘 が図1に描いたところにあれば、 𝑎 は図1の 𝑎𝑆 より大きい値をとることができない。つまり 𝑓(𝑎𝑆) = 𝑘, 𝑎𝑆 > 0 とすれば解が取り得る範囲は 0 ≦ 𝑎 ≦ 𝑎𝑆 である。

𝑎 ≈ 0 の辺りでは(43)式の右辺は第1項が他を圧倒するから、第1項以外を無視すれば のようになる。これは【1】のアインシュタイン・ドジッター宇宙と同じような状況だから、そのときの解である(46)式を流用して近似的に とすることができる。ただし時間座標 𝑡 は 𝑡 = 0 のときに 𝑎 = 0 になるように取ってある。これは 𝑎 = 0 から始まる減速膨張宇宙または 𝑎 = 0 で終わる加速収縮宇宙である。

𝑎 ≈ 𝑎𝑆 の辺りでは 𝑓(𝑎) を1次までのテーラー展開で近似すると であるからこれを(95)式に代入すると となり、両辺は恒等的に0でないから となる。この式が表す曲線は (𝑡, 𝑎) = (0, 𝑎𝑆) を頂点(最大値)とする放物線である。これは極大値 𝑎 = 𝑎𝑆 になる時刻を境に減速膨張から加速収縮に転じる宇宙である。(欲張って 𝑓(𝑎) を2次までのテーラー展開で近似して同じように計算すれば、放物線だったところが懸垂線 (𝑘 > 0) またはサインカーブ (𝑘 < 0) になるけれども、しょせん近似なので面倒なだけであまり得るものはないであろう。)

𝑎 ≈ 0 と 𝑎 ≈ 𝑎𝑆 の間では、 が0を超えて符号を変える機会がないからずっと膨張またはずっと収縮であり、 𝑎 ≈ 0 における近似解と 𝑎 ≈ 𝑎𝑆 における近似解を滑らかにつないだようなものになるはずだ(その際に時間座標 𝑡 の原点を適切に設定しなおす必要がある)。したがってこの解は、有限の時刻に 𝑎 = 0 から始まって減速膨張し、最大値 𝑎 = 𝑎𝑆 になったときに加速収縮に転じ、有限の時刻に 𝑎 = 0 になって終わる宇宙である。

𝑎 の最大値 𝑎𝑆 は 𝑓(𝑎) = 𝑘 の正の解だから である。ここで【4‐1】や【3‐1】の場合も含めて のときは 𝑎 の最大値を という共通の表式で書くこともできる。いや、 のときもそのように書いて間違いとは言えないが、そのときは∛の中身が虚数になるから3つある3乗根のどれを指しているかわからなくなるから避けたほうが無難だろう。

フリードマン先生の1922年の論文 “Über die Krümmung des Raumes” (を樽家篤史先生が日本語に訳したもの。須藤靖 編「20世紀科学論文集 現代宇宙論の誕生」(岩波書店)に収録。)では、この解で表される正曲率 (𝑘 > 0) の宇宙を「periodische Welt (周期世界)」と呼んでいる。ただし、数学的には無限に繰り返される周期解になるようだが、物理的にはスケール因子が0になる瞬間は特異点となりその先に解を延ばせないので、この解は有限の寿命を持った宇宙である。

【5‐2】 それ以外で 𝛬 > 0 のとき

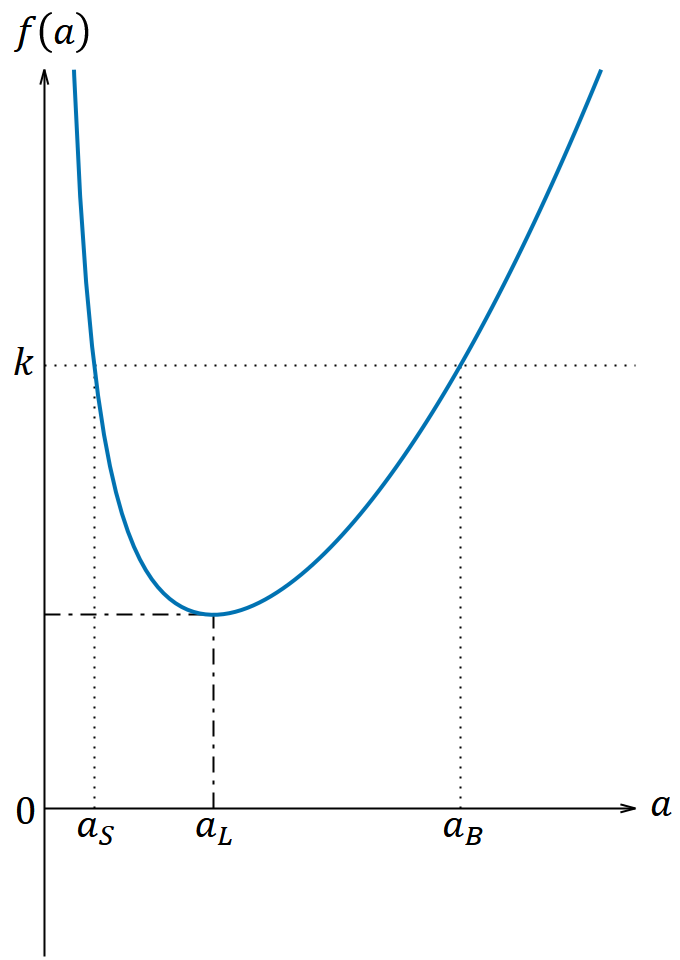

𝑎 と 𝑓(𝑎) の関係は図2のようになる。 𝑓(𝑎) はスケール因子がある値 𝑎 = 𝑎𝐿 のときに最小値 𝑓(𝑎𝐿) をとる。 𝑓(𝑎) は 0 < 𝑎 < 𝑎𝐿 において減少し 𝑎𝐿 < 𝑎 において増加し、どちらの区間でも上限はなく 𝑓(𝑎𝐿) より大きいすべての実数をとる。 𝑎𝐿 に関する具体的な表式は , , 𝑓′(𝑎𝐿) = 0 , 𝑓″(𝑎𝐿) = 2𝛬 である。

今度は 𝑘 の値に応じて解の定性的な挙動が変わり、3通りの解が考えられる。 𝑘 > 𝑓(𝑎𝐿) ならば、 𝑎 が取りうる値に制限が生じる。例えば 𝑘 が図2に描いたところにあれば、 𝑎 は図2の 𝑎𝑆 と 𝑎𝐵 の間の値をとることができない。つまり 𝑓(𝑎𝑆) = 𝑓(𝑎𝐵) = 𝑘, 0 < 𝑎𝑆 < 𝑎𝐵 とすれば解がとりうる範囲は 0 ≦ 𝑎 ≦ 𝑎𝑆 および 𝑎𝐵 ≦ 𝑎 である。 𝑘 < 𝑓(𝑎𝐿) ならば、 𝑎 は0以上のすべての値をとることができる。なお 𝑘 = 𝑓(𝑎𝐿) となるのは【4‐2】の場合であるからすでに解は求まっており、今の話の対象外である。

① 𝑘 > 𝑓(𝑎𝐿) の場合で 0 ≦ 𝑎 ≦ 𝑎𝑆 となる解

近似の考え方は【5‐1】と同じである。これは有限の時刻に 𝑎 = 0 から始まって減速膨張し、最大値 になったときに加速収縮に転じ、有限の時刻に 𝑎 = 0 になって終わる宇宙である。フリードマン論文(樽家訳)ではこの解で表される宇宙も「periodische Welt (周期世界)」に分類している。

② 𝑘 > 𝑓(𝑎𝐿) の場合で 𝑎𝐵 ≦ 𝑎 となる解

𝑎 ≈ 𝑎𝐵 の辺りでは 𝑓(𝑎) を1次までのテーラー展開で近似すると であるからこれを(95)式に代入すると となり、両辺は恒等的に0でないから となる。この式が表す曲線は (𝑡, 𝑎) = (0, 𝑎𝐵) を頂点(最小値)とする放物線である。これは極小値 𝑎 = 𝑎𝐵 になる時刻を境に減速収縮から加速膨張に転じる宇宙である。(欲張って 𝑓(𝑎) を2次までのテーラー展開で近似して同じように計算すれば、放物線だったところが懸垂線になるけれども、しょせん近似なので面倒なだけであまり得るものはないであろう。)

𝑎 → ∞ の辺りでは(43)式の右辺は第3項が他を圧倒するから、第3項以外を無視すれば のようになる。これは別の記事「真空の宇宙に対するフリードマン方程式を解く」のドジッター宇宙と同じような状況だから、そのときの解を流用して近似的に とすることができる。ただし時間座標 𝑡 は 𝑡 = 0 のときに 𝑎 = 1 になるように取ってある。これは無限の未来に 𝑎 → ∞ になる加速膨張宇宙または無限の過去に 𝑎 → ∞ だった減速収縮宇宙である。

𝑎 ≈ 𝑎𝐵 と 𝑎 → ∞ の間では、 が0を超えて符号を変える機会がないからずっと膨張またはずっと収縮であり、 𝑎 ≈ 𝑎𝐵 における近似解と 𝑎 → ∞ における近似解を滑らかにつないだようなものになるはずだ(その際に時間座標 𝑡 の原点を適切に設定しなおす必要がある)。したがってこの解は、無限の過去に 𝑎 → ∞ だったものが減速収縮し、最小値 になったときに加速膨張に転じ、無限の未来に 𝑎 → ∞ になる宇宙である。

フリードマン論文(樽家訳)では、この解で表される宇宙のうち最小値 𝑎 = 𝑎𝐵 となる時刻以降を「monotone Welt zweiter Art (第2種の単調な世界)」と呼んでいる。

③ 𝑘 < 𝑓(𝑎𝐿) の場合の解 (0 ≦ 𝑎)

𝑎 ≈ 0 の辺りでは近似の考え方は①や【5‐1】と同じであり、 とすることができる。ただし時間座標 𝑡 は 𝑡 = 0 のときに 𝑎 = 0 になるように取ってある。これは 𝑎 = 0 から始まる減速膨張宇宙または 𝑎 = 0 で終わる加速収縮宇宙である。

𝑎 ≈ 𝑎𝐿 の辺りでは 𝑓(𝑎) を2次までのテーラー展開で近似すると であるからこれを(95)式に代入すると となり、両辺は恒等的に0でないから となる。これは 𝑎 = 𝑎𝐿 になる時刻を境に減速膨張から加速膨張に転じる宇宙または 𝑎 = 𝑎𝐿 になる時刻を境に減速収縮から加速収縮に転じる宇宙である。

𝑎 → ∞ の辺りでは近似の考え方は②と同じであり、 とすることができる。ただし時間座標 𝑡 は 𝑡 = 0 のときに 𝑎 = 1 になるように取ってある。これは無限の未来に 𝑎 → ∞ になる加速膨張宇宙または無限の過去に 𝑎 → ∞ だった減速収縮宇宙である。

𝑎 ≈ 0 と 𝑎 ≈ 𝑎𝐿 と 𝑎 → ∞ の間では、 が0を超えて符号を変える機会がないからずっと膨張またはずっと収縮であり、 𝑎 ≈ 0 における近似解と 𝑎 ≈ 𝑎𝐿 における近似解と 𝑎 → ∞ における近似解を滑らかにつないだようなものになるはずだ(その際に時間座標 𝑡 の原点を適切に設定しなおす必要がある)。したがってこの解のうち膨張解は、有限の時刻に 𝑎 = 0 から始まって減速膨張し、 になったときに加速膨張に転じ、無限の未来に 𝑎 → ∞ になる宇宙である。収縮解はその時間反転である。フリードマン論文(樽家訳)では、この解で表される正曲率 (𝑘 > 0) の膨張宇宙を「monotone Welt erster Art (第1種の単調な世界)」と呼んでいる。